鍼灸とは

鍼灸治療の効果的な受け方ってありますか?

十人十色といいますが、患者さんの体質には個人差があります。同じ病気でも身体の調子を全体的に判断し患者さん一人ひとりの体質に合わせて的確に、はり・きゅう治療をおこないます。

はり・きゅう治療は予防医療のひとつです

どんな健康な人でも、骨格や筋肉、内臓などにちょっとした”ひずみ”をもっています。疲れたり体調が悪くなったりすると、このひずみが大きくなり、病気への進行するというのが東洋医学の考え方です。

病気ばかりではなく、そうなる前の体質の改善、病気の予防、健康管理に、はり・きゅうを「転ばぬ先の杖」としてご利用ください。

効果的に受けるポイント

- 症状のあるなしに関わらず、定期的に治療をお受け頂くのがおすすめです。日頃の体調管理をしておくと、何かあっても軽症で済んだり、早い回復に繋がることが期待できます。

- 症状が出たら、できるだけ早くはり・きゅう治療を受けましょう。早ければ早いほど治療効果があがります。

- 慢性の場合は、変化が緩やかで改善もゆっくりなことが多いです。気長に治療を続けましょう。

- 治療期間中は、睡眠を十分にとって暴飲暴食、心身の過労をさけましょう。

はり・きゅうはどんな病気に効果があるの?

はり・きゅうは身体に刺激をし、身体が様々な反応を起こすことで病気や症状の改善・治癒を手助けする治療方法で幅広く使われています。

つまり、身体が治せる範囲全般です。判りやすく傷病名でのご紹介とエビデンス(科学的根拠)もご紹介いたします。

腰痛

腰痛は多くの人が経験され、当院を利用される切っ掛けとしても多いです。腰の痛みといっても、原因や種類は様々で、整理してご紹介いたします。

また、中には、まず整形外科を受診すべきものもあります。「医師受診の目安」に該当する場合は、まず整形外科を受診されてください。

なお、当院来院時には問診や理学検査でこれらを鑑別した上で、細かい状態を把握して治療させて頂きます。その際、医師を受診すべき際にはお伝えいたします。

○画像検査などで原因が特定できない腰痛(非特異的腰痛)。腰痛全体の80~85%

鍼灸治療が特に効果を発揮しやすい腰痛です。

| 種類 | 特徴(一般的な症状) | 医師受診の目安 | 鍼灸治療で期待できること |

| 筋・筋膜性腰痛 | 筋肉のコリ感や張り、重だるさ、特定の場所を押すと痛む。(ぎっくり腰も含む) | 痛みが日に日に悪化する、2週間以上続く、日常生活(歩く、座る、寝るなど)に支障がある。 | 筋肉や筋膜の炎症や緊張に直接アプローチし、血流を改善することで痛みを速やかに軽減。ぎっくり腰の早期回復に有効。 |

| 椎間関節性腰痛 | 体を反らせたり、ひねったりすると痛む。 | 痛みが強い、可動域が制限される。 | 椎間関節周囲の炎症や筋肉の緊張に対し、鎮痛作用や血行促進作用で痛みを軽減。関節の動きをスムーズにするサポート。 |

| 仙腸関節性腰痛 | お尻のあたり、骨盤の関節部が痛む。 | 痛みが強い、歩行時に響く、片足立ちが困難。 | 仙腸関節周辺の筋肉の緊張緩和、血流改善により痛みを軽減。関節周囲の筋肉や靭帯のバランスを整えることにも役立ちます。 |

○画像検査などで原因が特定できる腰痛(特異的腰痛)。腰痛全体の15~20%程度

まずは病院での診断と治療が最優先です。鍼灸は補助的な役割で回復促進に活用できます。

| 種類 | 特徴(一般的な症状) | 医師受診の目安 | 鍼灸治療で期待できること |

| 腰椎椎間板ヘルニア | 前かがみで悪化する腰痛、お尻から足への痛み・しびれ。 | 足のしびれが強い、足に力が入らない、排尿・排便の異常がある場合(緊急) | 神経への圧迫による痛みやしびれの軽減。周囲の血行改善、筋肉の緊張緩和による神経への負担軽減。 |

| 腰部脊柱管狭窄症 | 歩くとお尻から足がしびれ、休むと楽になる(間欠性跛行)。 | 足のしびれが強く、歩行が困難。排尿・排便の異常がある場合(緊急) | 神経への血行改善、周囲の筋肉の緊張緩和による痛み・しびれの軽減。特に間欠性跛行の改善に期待。 |

| 腰椎圧迫骨折 | 転倒・尻もちなどで急に起こる強い腰痛。高齢者に多い。 | 強い痛みが続く、寝返りもできない、骨粗しょう症の既往がある。 | 骨折自体の治療はできませんが、骨折後の慢性的な痛みや、周囲の筋肉の緊張緩和、血行改善による回復促進。急性期や不安定な場合はまず安静・病院での治療。 |

| 腰椎分離症・すべり症 | 体を反らせると痛む、成長期のスポーツ選手に多い(分離症)。 | 痛みが強い、足のしびれを伴う、日常生活に支障がある。 | 骨の構造的な問題は修復できませんが、周囲の筋肉の緊張緩和、血行改善による痛みの軽減。姿勢のバランス調整のサポート。 |

| 内臓の病気によるもの | 腰痛と同時に発熱、吐き気、血尿など内臓症状を伴う。 | 発熱、急な体重減少、血尿、生理不順など、腰痛以外の症状が顕著な場合。 | 内臓疾患自体の治療が最優先。鍼灸は内臓の機能を整えるツボを刺激することで、間接的に腰痛の軽減に寄与する場合がある(例:胃腸の不調による腰痛)。 |

【重要】医師受診の目安(「レッドフラッグ」)

以下の症状がある場合は、すぐに整形外科を受診しましょう。

- 安静にしていても痛みが続く、夜中に痛みで目が覚める ※通常の腰痛は動くと痛むことが多いですが、じっとしていても痛い場合は注意が必要です。

- 足のしびれや麻痺(力が入らない)、感覚が鈍いなどの症状がある ※神経が強く圧迫されている可能性があります。特に、両足にしびれや麻痺がある場合は要注意です。

- 排尿・排便の異常がある(尿が出にくい、便秘が急に悪化など) ※膀胱や直腸の働きをコントロールする神経に問題が起きている可能性があります。非常に緊急性が高いです。

- 発熱を伴う腰痛 ※細菌感染による炎症や、他の病気が原因で発熱している可能性があります。

- 急な栄養状態不良や体重減少がある ※感染症や悪性腫瘍(がん)などが隠れている可能性も考えられます。

- 転倒や事故などの直後に発症した強い腰の痛み ※骨折している可能性があります。

- 20歳未満または55歳以上で、初めての強い腰痛 ※特に若い方や高齢の方の場合、骨の病気やその他の病気が原因である可能性を考慮する必要があります。

- 胸の痛みも伴う ※腰以外の場所に原因がある可能性も考えられます。

- 癌の治療中、免疫力が低下している状態(ステロイドを内服、HIV感染、血液疾患など) ※薬の影響や、がんの転移など、一般的な腰痛とは異なる原因が考えられます。

これらの症状がない場合でも、痛みが続く、悪化する、日常生活(歩く、座る、寝るなど)に支障が出る場合は、まずは整形外科を受診することをおすすめします。そして、鍼灸をご希望の際は、併行して鍼灸を受けても良いか医師にご相談ください。

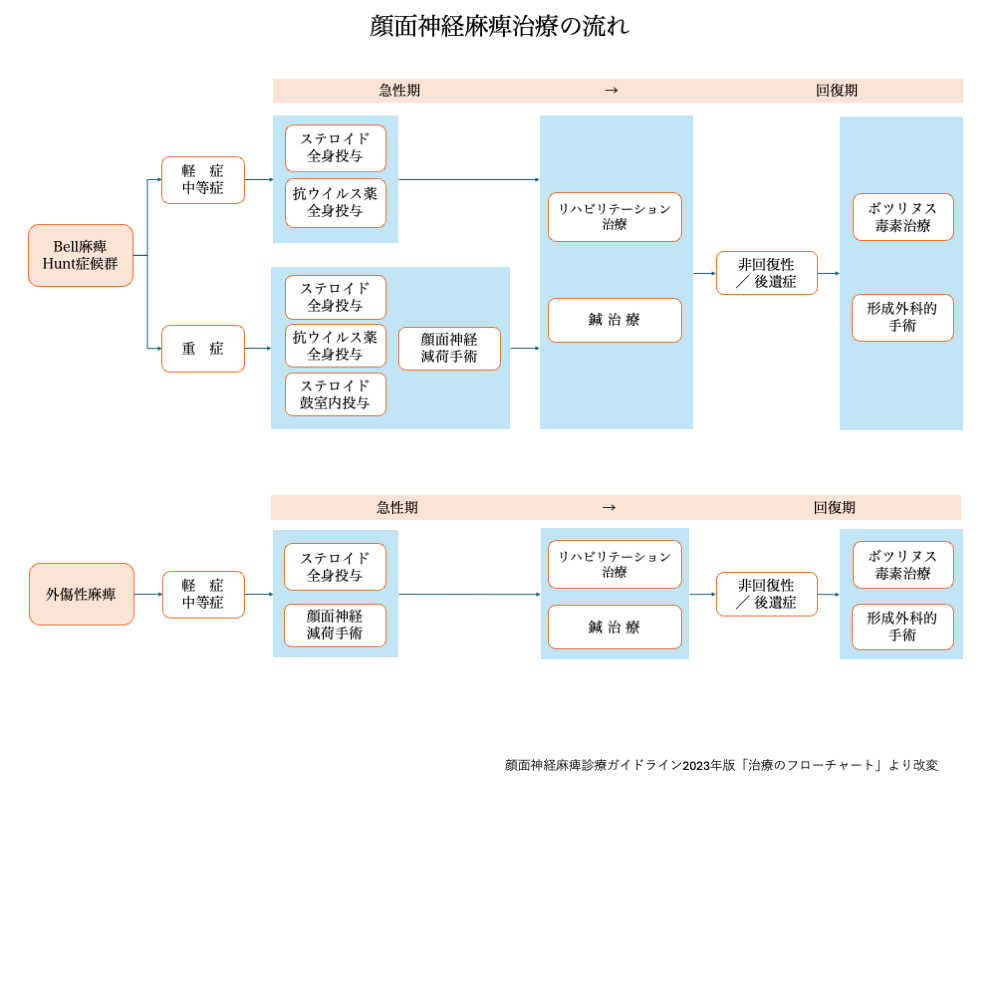

顔面神経麻痺

まず、神経麻痺は、中枢性(脳や脊髄に原因があるもの)と末梢性(脳や脊髄から枝分かれした先に原因があるもの)に大きく分けられます。

顔面神経麻痺の多くは末梢性で、Bell麻痺、Hunt症候群、外傷性麻の3疾患で顔面神経麻痺の8割を占め、日本では年間5万人が新規発症しています。

特にBell麻痺、Hunt麻痺は末梢性顔面神経麻痺の7割以上を占め、重症例は感知せず、後遺症を残すことから早期診断と適切な治療が大切です。

- 顔面神経は他の脳神経よりも長く細い骨管を通り頭蓋から抹消に出る → 比較的軽い神経損傷でも絞扼による重篤な神経麻痺が生じ、麻痺の回復が遅延する

- 骨管内はウイルスが潜伏する膝神経節が存在するため、ウイルス性神経炎であるBell麻痺やHunt症候群の発症頻度が高くなる

- 側頭骨は骨折しやすく内部を走行する顔面神経も損傷しやすい

顔面神経麻痺の中で最も頻度が高く、60〜70%を占めます。発症頻度は、人口10万人あたり毎年20〜40人、50歳代の発症頻度が最も高いとされています。急性発症し、数日〜10日ほど麻痺は進行するが、その後徐々に回復する。自然治癒率は約70%で、早期にステロイド等を用いた治療によって約95%が治癒します。以前は特発性顔面神経麻痺と呼ばれていましたが、近年の研究でそのなかの多くが単純ヘルペスウイルスI型(HSV-1)が関与して発症することが明らかになりました。

※水痘帯状泡疹ウイルス(VZV)が原因のHunt症候群の中に、難聴やめまい、耳介水疱・発赤を伴わない無疱疹性帯状泡疹(zoster sine herpete : ZSH)が存在し、臨床的にはBell麻痺として扱われることが多い。

Ramsay Hunt症候群(以下Hunt症候群)は水痘帯状泡疹ウイルス(varicella-zoster virus : VZV)の再活性化により発症し、耳介・口腔咽頭の帯状疱疹、末梢性顔面神経麻痺、難聴・耳鳴・めまい等の第VIII脳神経症状を3主徴とします。この3主徴が同時に揃わない症例もよくみられ、また帯状疱疹が外耳道の発赤など外耳道炎様症状を呈する日典型例もあり慎重に診断されます。

Hunt症候群は、末梢性顔面神経麻痺の10〜15%を占め、Bell麻痺に次いで多いが、Bell麻痺のウイルス学的診断は困難であり、原因が特定できる疾患としては最も多いことになります。Hunt症候群の年間の罹患率は人口10万人あたり3〜5人とされています。

顔面神経麻痺の種類、そして状態と時期に応じて様々な方法があります。流れの概要図を参考に掲載いたします。

顔面神経麻痺について症状の確認や受診の際の参考は、日本顔面神経学会 顔面神経麻痺Q&Aをご覧ください。

鍼灸のエビデンス(科学的根拠)

期待される効果やエビデンスの情報は、下記の各サイトをご覧ください。

治療方法

鍼(はり)

鍼の種類は沢山あるのですが主なものを紹介します。広く使用されているのは、毫鍼(ごうしん)です。

- 毫鍼(ごうしん)

- 銀や金・ステンレス製の鍼で、太さは大体0.20mm(人の毛髪が約0.16mm)前後の物が使われます。

- 皮内鍼(ひないしん)

- 非常に短い毫鍼だと思って頂ければ判りやすいと思います。鍼の先端数ミリを皮膚に平行に入れ、主に置き鍼に使われます。

- 円皮鍼(えんぴしん)

- これは更に短い(数ミリ)毫鍼だと思って下さい。鍼の先端を皮膚に垂直に当て、主に置き鍼に使われます。

- 小児鍼(しょうにしん)

- 皮膚に刺さず、触れるだけのものや、擦るものがあります。鍼とは言ってもへら状のものもあるんです。

灸(きゅう)

主に使われるのは艾(もぐさ)で、大きく分けて2つに分けられます。

皮膚に痕を残す方法

- 透熱灸

- 皮膚へ直に艾を置き、焼ききるもの。

大きさは、米粒の大きさ〜ゴマ粒の大きさ、または細い糸状のものが多く使われている様です。

皮膚に痕を残さない方法

- 温灸

- 皮膚と艾の間に、塩やニンニク・びわの葉などの物を置き、その上から艾で熱を加えるもの。少し変わったものでは、鍼の上に艾を乗せて燃やす方法もあり、これが鍼の気持ち良さとお灸のポカポカとで、とても心地良いと人気があります。

お灸は想像しているほど熱くありません。安心して治療をお受け下さい。

マッサージ・按摩(あんま)・指圧

この3種は「何が違うの?」って思われる方が殆どだと思いますので、判りやすい基本的な特徴を挙げてみます。

マッサージ

パウダーやオイル等の滑剤を塗り、皮膚に密着して行うので基本的には脱衣です。

施術は求心性(心臓へ向う)で、静脈血・リンパ液の流れを助ける事に重点を置いています。明治時代に、ヨーロッパから入ってきたと言われています。

按摩

着衣のままで行い、皮膚が露出している所は日本手ぬぐいを使うなど、直接皮膚には触れないです。

施術は遠心性(四肢の末端へ向かう)か、経絡に添って行い、気・血の流れを調整します。中国から伝わり、大宝令(奈良時代)の医事制度に、按摩博士・按摩師等が登場しました。

指圧

按摩と同様、着衣のままで行います。施術の方法でこの指圧だけは、皆さん区別がつく点がありますよね。そう、主に母指(親指)で1点を、ジワ〜ッと持続して押すのが基本的な手技です。

歴史は他の2つより浅く、大正時代に古い按摩術・柔道の活法・アメリカの整体術等を元に生まれたと言われます。

治療の仕方が違う時があるのですが…

人の精神(心)や身体の状態は、常に微妙な変化をしながら、正常な範囲にバランスをとろうとしています。病の時には、このバランス取りが間に合わず、正常範囲を超えてしまった状態と言えます。

そのバランスの崩れ方が全く違っても、同じ自覚症状が出る事があります。その様な時には、違う治療手順を取ることがあります。

また、人それぞれに個性が有るように、身体にも個人差がありますので、「それぞれの人の」「その時の状態」に合わせた治療をする事になります。

「この前と同じ症状なのに、この先生間違えてるんじゃない?」って不審に思わないで下さいね(笑)

東洋医療はどんな資格があるのですか?

現在、東洋医療の資格は下記の4つがあり、全て国家資格になります。どの資格も高校卒業後に、厚生労働・文部大臣の指定した養成施設や学校で3年以上修業し、卒後に国家試験の受験資格を得られます。(鍼灸大学は4年間で、3年次終了時に受験資格を得られ、資格取得後の4年次に臨床実習が行われています)

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師

- はり師

- 金属の鍼(はり)などを使い、人体にある経穴へ施術を行う専門家です。

- きゅう師

- 主に艾(もぐさ)を焼き、その熱を使って経穴へ施術を行う専門家です。

- あん摩マッサージ指圧師

- 字の如く、あん摩・マッサージ・指圧を一つにまとめた免許で、手指を主に使う手技療法の免許といえます。手技により気・血の巡りを良くする専門家です。

「手当て」の延長として発達してきたこれら治療法は、人間のもつ自然治癒力を高めるもので、副作用がほとんど無く、ストレス性の病にも効果があり、また、病を未然に防ぐ事などからも、近年見直されてきて注目度も高まっています。健康保険等の取扱を行う施術所も増えるなど、費用面でも気軽に利用できるようになってきています。

柔道整復師

捻挫や脱臼、打撲・骨折等の怪我をした人を治療し回復させる施術を行う専門家です。

保険の取扱が簡便で、患者さんの費用負担が少ないですが、骨折の治療などは、医師の同意が必要であり、また、レントゲン撮影・外科手術・投薬、上記の怪我以外の施術はできません。

東洋医学ってどんなもの?

一般的に「西洋」に対して「東洋」というとアジア全体を指すと思いますが、医学(医療)に関しての「東洋」というと主に中国におけるものを指しています。

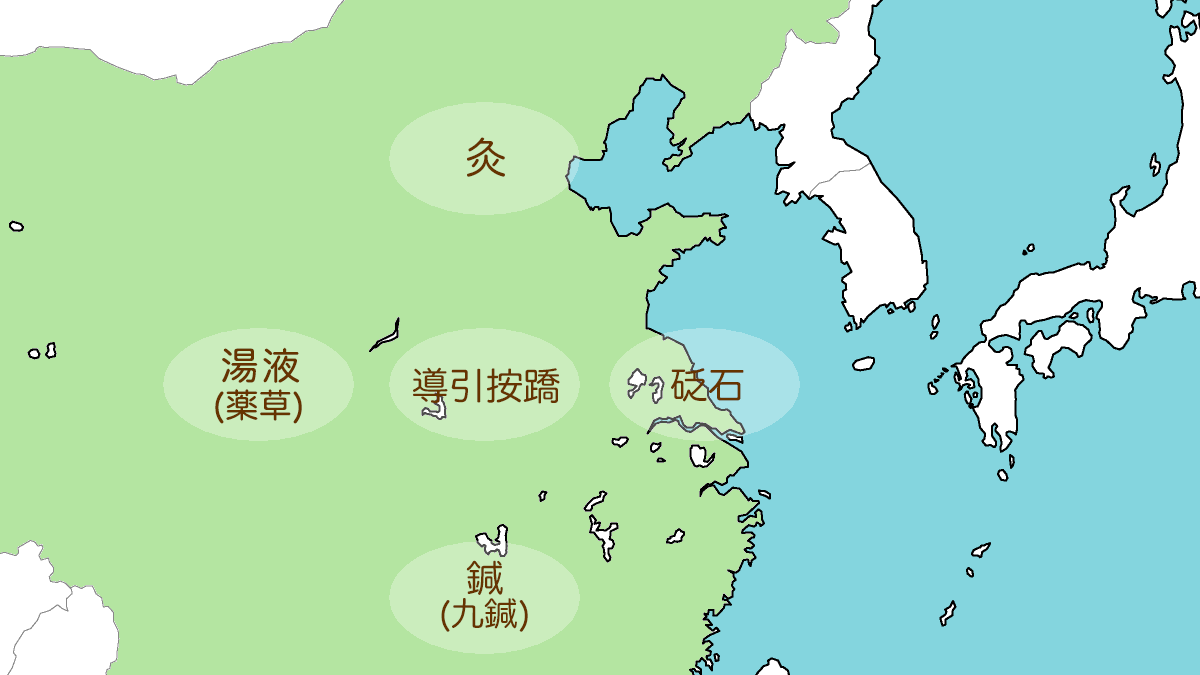

特徴的なのが、中国で育まれた思想と融合した医学(医療)であり、主な治療方法としては、湯液(薬草)、鍼(九鍼)、砭石、灸、導引按蹻(気功とあん摩)があります。

思想を簡潔に説明すると、自然界の中をいくつかの気(性質や働き)に分類し、それぞれの気がお互いに影響を与えあって、森羅万象の変化や運行・循環が行われていると考えています。下に主な思想での分類を挙げます。

- 陰陽思想・・・ 「陰」「陽」

- 三才思想・・・ 「天」「地」「人」

- 五行思想・・・ 「木」「火」「土」「金」「水」

東洋医学発達の地域性

中国の広い土地柄、各地の風土よって多い疾病の傾向が異なっていた事により、それぞれに合った治療法が発達したと言われています(下図はイメージです)。黄帝内径の素問「異法方宜論」に書いてある内容をご紹介しましょう。

東方

海岸に近く魚と塩とを産出する地方で、魚や鹹味(塩からい)を好んで食べる。塩分が多いと血を傷つけ、肌のきめが粗くなり、顔色は黒くなる。この地域では、腫れ物ができやすく、砭石(西洋医学でいうメス)で切開する治療法を用いる。このため、切開術、瀉血療法が発達した地域。

西方

山が多く荒野・砂漠が広がり沢山の金属・宝石を産出する地方。風に吹きさらされる山陵に住み、衣服は毛布を簡素に身につけ、草で作った寝床で眠る。しかし、食生活はぜいたくで新鮮でおいしい乳製品や肉類を摂るため、身体は肥えていて、外邪(外からの病因)による疾病には簡単にはかからない。この土地の人は内傷(生活習慣や内因性の病)が多く、これらの病気に対しては薬物を用いる。このため、湯液(漢方薬)療法が発達した地域。

北方

高原地帯で寒い地方。普段は風が冷たく氷の張る環境にいる。遊牧生活を好み、四方の原野を仮住まいとし、食べ物は牛・羊乳製品(冷やす性質)。よって内蔵が冷え、張満(張る)の疾病になりやすい。これらの病気に対しては艾(もぐさ)を用いて焼灼治療をする。このため、灸療法が発達した地域。

南方

地形は低く、水土が薄く弱いので、霧や露が常に発生する地域。酸味と発酵させたり煮たりした食品をよく摂り、皮膚はきめが細かく赤みを帯びている。筋の麻痺や引きつる病が多くなり、これに対しては微鍼で治療する。このため九鍼(9種類あった古代の鍼具)療法が発達した地域。

中央

地形は平坦で、湿気が多く、産物は豊富な地域。人々の食物は種類がとても多く、生活も比較的安定している。この地域では痿弱(運動麻痺のこと)・厥逆(特に四肢の冷えのこと)・寒熱(疾病の性質を現しますが別な機会に説明します)などの疾病が多く、これらに対しては、導引(気功)や按蹻(あん摩)で治療する。このため、導引按蹻が発達した地域。